인지능력과 소득의 강한 상관관계: 핀란드 & 노르웨이

Length: • 2 mins

Annotated by Keaton Choi

작년에 포스팅한 ESR 논문을 기억하시는 분들이 있을텐데, 스웨덴의 소득 행정자료와 군입대 당시 인지능력 테스트를 결합해서 봤더니, 인지능력과 소득은 강한 정의 상관관계를 보인다는 것. 그런데 흥미롭게도 최고소득 구간에서는 인지능력과 소득이 더 이상 정의 상관을 보이지 않더라는 결과다.

그런데 최근에 핀란드와 노르웨이 데이터를 이용해서 이 관계를 검증한 논문이 ESR에 나왔다.

논문: Bernt Bratsberg, Ole Rogeberg, & Marko Terviö 2024 ESR.

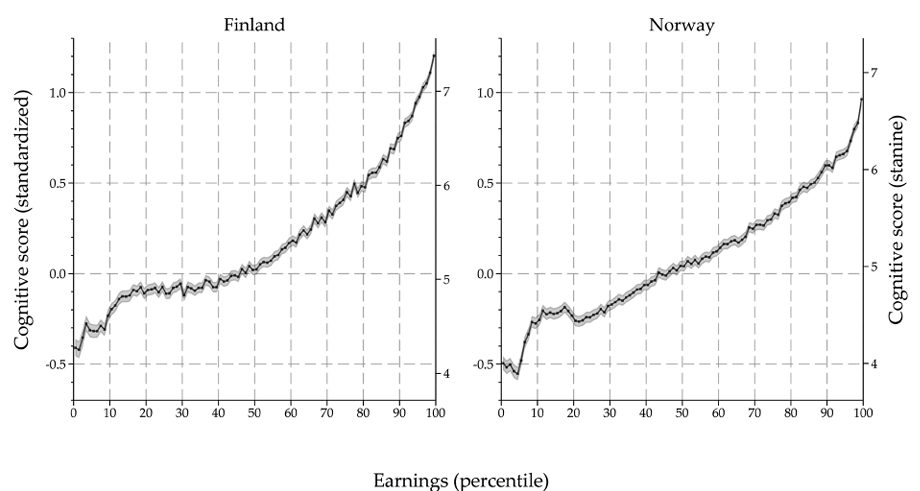

복잡한 분석 아니고, 핀란드와 노르웨이 군입대 당시의 인지능력 점수와 국세청에 보고된 35-45세의 소득을 매치해서 상관관계를 본거다. 결과는 아래와 같다. 보다시피 소득과 인지능력은 강한 정의 상관관계를 지니는데, 스웨덴 결과와 달리 최고 소득층위에서 상관관계가 없어지는게 아니라 오히려 더 강화되더라는 것.

저자들은 각 소득 층위에서 인지능력의 구성이 어떻게 되는지도 살펴봤다. 예를 들어, 상위 10%p 소득자 중에서 인지능력 상층과 하층의 비율이 어떻게 되는지 살펴본 것이다. 아래가 그 결과다. 여기서 Stanine이라는건, 인지능력 분포를 평균값과 표준편차를 이용해 9개 집단으로 나누는 통계적 방법이다. Stanine1은 하위 4%, Stanine2는 그 다음 7%다. 그러니까 Stanine 1 & 2가 대략 인지능력 하위 11%다. Stanine 8 & 9는 대략 인지능력 상위 11%다.

위 그래프에서 보이는 놀라운 패턴은 최하위 소득층에서는 여러 인지능력자들이 섞여 있는데, 최상위 소득층은 하위 11% 인지능력자는 전혀 없다시피하고, 상위 11% 인지능력자가 40% 이상을 차지한다는거다.

그 결과 최상위 소득층에서는 인지능력의 분산도 낮아진다. 왜냐하면 최상위 소득층에서는 인지능력이 높은 사람들만 모여있기 때문이다.

왜 스웨덴과 핀란드/노르웨이의 결과에 차이가 있는걸까? 그러니까, 핀란드/노르웨이의 최상층에서는 인지능력과 소득의 관계가 더 타이트해지는데, 스웨덴에서는 그렇지 않은 이유는 뭘까? 저자들의 첫 번째 답은 잘 모르겠다는거고, 두 번째 답은 추정하자면 스웨덴의 인지능력 테스트 자료나 소득 자료에 문제가 있을 가능성이다. 스웨덴 세금 코드의 특이성 (뭔지 잘 모르겠다) 때문에 인지능력이 높은 사람일수록 이를 잘 이용했을 수 있다는거다.

Ps. 저자들은 위 상관관계가 개인 소득을 예측하는 도구로써 가지는 한계에 대해 주의를 환기하며 글을 맺는다. 인지능력이 중간 이상인 사람들과 이하인 사람들이 각 소득층위에서 차지하는 비율은 아래와 같다. 예를 들면 상위 10% 지점에서 중간 이상의 비율은 약 3/4, 중간 이하의 비율은 약 1/4이다. 소득 최상위 1%에 인지능력 중간 이상인 사람이 차지하는 비중이 핀란드는 9%, 노르웨이는 14%라는거다.

Pps. ESR이면 사회학 톱 저널 중 하나인데, 2023년 11월에 제출해서 심사, 수정을 모두 거쳐서 최종 억셉되는데까지 4개월 밖에 안걸리다니.

Ppps. 북구 복지국가의 사회학을 먹여살리는건 데이터다. 데이터만 좋으면 논문은 날로...